日本のギャンブル事情概観 ~グレーゾーンの真相と未来予測~

日本のギャンブル、何がOKで何がNG?

読者の皆さんは、日本のギャンブルについてどんなイメージをお持ちですか?競馬や宝くじは日常的に見聞きするけれど、最近インターネット広告などでよく見かけるオンラインカジノや、昔から街の風景の一部となっているパチンコについては、「実際のところ、法律的にどうなっているの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

日本では、刑法によって賭博行為、つまり金品を賭けて偶然の勝敗によって財産上の利益を得ようとすることは、原則として禁止されています 。しかし、競馬、競輪、競艇、オートレースといった「公営競技」は、それぞれ特別な法律に基づいて地方自治体や政府関連法人が運営しており、合法的に楽しむことができます 。また、おなじみの「宝くじ」も同様に法律で認められたギャンブルです 。

これらの合法的なギャンブルは、日本で非常に大きな市場を形成しています。例えば、1996年のデータでは、公営競技の売上金だけで9兆1,240億円に達し、もしパチンコを含めると、その市場規模は約33兆円にもなると報告されていました 。これは、日本社会におけるギャンブルへの根強い関心と需要の大きさを物語っています。法律による規制がある一方で、これだけの規模の市場が存在するという事実は、多くの人々がギャンブルを娯楽の一つとして捉えていることの現れと言えるでしょう。

このブログでは、特に多くの方が法的立ち位置や現状について混乱しがちな「オンラインカジノ」と「パチンコ」に焦点を当て、その法律的な側面、市場の動向、そして気になる「これから」について、専門家の視点から分かりやすく、そして深く掘り下げて解説していきます。巷で囁かれる「グレーゾーン」という言葉の真相にも迫りたいと思います。

「違法」とはっきり言います!その法的根拠と摘発の現実

オンラインカジノはなぜ違法なのか?法律のポイント解説

「海外のサイトなら大丈夫?」「最初のうちは無料で遊べるから問題ないのでは?」オンラインカジノにまつわるこのような疑問や噂を耳にすることがあるかもしれません。しかし、法律の専門家として、結論から明確に申し上げます。日本国内からオンラインカジノに接続し、金銭を賭けて遊ぶ行為は、日本の法律で明確に禁止されている犯罪行為です 。

日本の刑法第185条には、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する」という「単純賭博罪」の規定があります 。オンラインカジノで実際のお金を賭けてゲームをプレイする行為は、この条文に直接該当するのです。

「でも、オンラインカジノを運営している会社は海外にあると聞くけど?」という反論もあるでしょう。確かに、多くのオンラインカジノサイトは、マルタやキュラソーといった国で合法的なライセンスを取得して運営されています 。しかし、重要なのは、日本の法律は「日本国内で賭博行為を行った人」を処罰の対象としているという点です。つまり、プレイヤーが日本国内の自宅のパソコンや、外出先のスマートフォンから海外のオンラインカジノサイトにアクセスして賭博を行った場合、その行為地は日本国内と見なされ、日本の刑法が適用されるのです 。これは「属地主義」と呼ばれる、法律が適用される範囲に関する基本的な考え方に基づいています。オンラインカジノ事業者が海外のライセンスを掲げて安全性をアピールすることがありますが、これはあくまでその国での運営の合法性を示すものであり、日本国内のプレイヤーの行為を合法化するものではありません。この点を誤解させるような広告は、利用者にとって大きな落とし穴となり得ます。

また、「初回登録ボーナス」や「入金不要でプレイ開始」といった、一見するとリスクがないように見える誘い文句も注意が必要です。これらを利用して最初は無料で遊べたとしても、最終的に自分のお金を賭ける行為に至れば、それは賭博罪に問われる可能性があります 。法律の世界では、「知らなかった」という言い訳は通用しにくいことを肝に銘じておくべきです。

厳しさ増す摘発:警察は本気です!

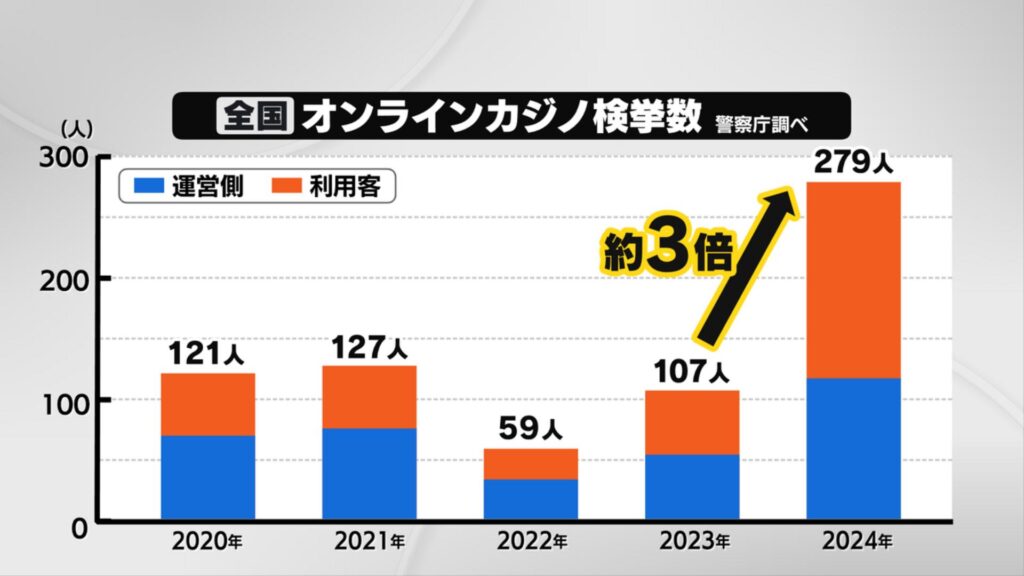

「オンラインカジノで遊んでいても、どうせバレないだろう」もし、あなたがそう考えているとしたら、それは非常に危険な誤解です。警察庁は近年、オンラインカジノ関連の賭博事犯の取締りを大幅に強化しており、その検挙者数は右肩上がりに増加しています 。

特に注目すべきは、店舗を持たない「無店舗型」のオンラインカジノ関連事犯、つまり個人プレイヤーが自宅などからアクセスしているケースの検挙者数が急増している点です。警察庁の発表によれば、令和4年(2022年)にはこの種の検挙者はわずか1人でしたが、令和5年(2023年)には32人に増加。そして、最新の報道によれば、令和6年中(2024年のデータと解釈)には、オンラインカジノ関連の総摘発者数が279人に達し、そのうち無店舗型の事案が227人を占めたとされています 。この数字の急増は、警察が個人のプレイヤーに対しても本格的に捜査の手を伸ばし始めたことを明確に示しています。

最近では、著名なタレントやスポーツ選手がオンラインカジノに関与していたとして報道されたり 、SNSを通じてオンラインカジノへの参加を勧誘した者 や、賭け金の決済を代行した業者 までもが摘発されるなど、警察がプレイヤーだけでなく、オンラインカジノの運営に関わる周辺組織や個人に対しても多角的に捜査を進めている実態が明らかになっています。

警察庁や政府広報は、「オンラインカジノは犯罪です!」というスローガンを掲げ、ウェブサイトやポスター、SNSなどを通じて、その違法性を国民に広く周知するためのキャンペーンを積極的に展開しています 。かつて一部で囁かれた「オンラインカジノはグレーゾーン」といった認識は、もはや完全に過去のものであり、「明確なブラック(違法)」であるという認識を持つ必要があります 。このような取締りの強化と広報活動は、オンラインカジノの急速な普及と、それに伴うギャンブル依存症や多重債務といった社会問題の深刻化に対する、当局の強い危機感の表れと言えるでしょう 。

スマートフォンやパソコンがあれば24時間どこでもアクセスできる手軽さ 、そして一部では暗号資産(仮想通貨)を利用した決済 など、現代のテクノロジーがオンラインカジノの利用を容易にしている側面もあります。しかし、これらの技術は同時に、警察による捜査の対象ともなり得ることを理解しておく必要があります。

オンラインカジノに関わるとどうなる?罰則まとめ

では、実際にオンラインカジノを利用したり、その運営に関与したりした場合、具体的にどのような法律違反に問われ、どのような罰則が科される可能性があるのでしょうか。主なものを以下にまとめました。

| 罪名 | 対象者(例) | 法的根拠(刑法) | 主な罰則 |

|---|---|---|---|

| 単純賭博罪 | プレイヤー | 第185条 | 50万円以下の罰金または科料 |

| 常習賭博罪 | プレイヤー(常習者) | 第186条1項 | 3年以下の懲役 |

| 賭博場開帳等図利罪 | 運営者、勧誘者(アフィリエイター等) | 第186条2項 | 3ヶ月以上5年以下の懲役 |

| 常習賭博幇助罪 | 運営協力者、決済代行業者 | 第186条1項、第62条 | 常習賭博罪の共犯として処罰される可能性 |

出典:刑法第185条、第186条 、関連判例・報道

表からも分かる通り、単にプレイヤーとして参加した場合でも罰金や科料が科される可能性があり、繰り返し賭博を行っていた「常習者」と見なされれば、懲役刑という重い罰則も待っています。また、日本国内でオンラインカジノを運営したり、海外の運営に協力して利益を得たりする行為は、さらに厳しい処罰の対象となります。アフィリエイトプログラムを利用してオンラインカジノを紹介し、そこから収益を得る行為も、賭博場開帳等図利罪や常習賭博幇助罪に問われるリスクがあることを認識しておくべきです 。

パチンコの「今」:三店方式というカラクリと市場の変遷

パチンコはギャンブル?「三店方式」の仕組みとは

日本の街角で長年親しまれてきたパチンコ。そのきらびやかなネオンや独特の音は、多くの人にとって馴染み深いものでしょう。しかし、その一方で、「パチンコで勝った玉を景品に交換し、その景品を近くの交換所で現金に換える…これって実質的にギャンブルなのでは?」という疑問は、常に多くの人々の心の中に存在してきました。この疑問を解く鍵、そしてパチンコが「遊技」として日本の社会で存続してきた背景にあるのが、「三店方式」と呼ばれる非常にユニークなシステムです。

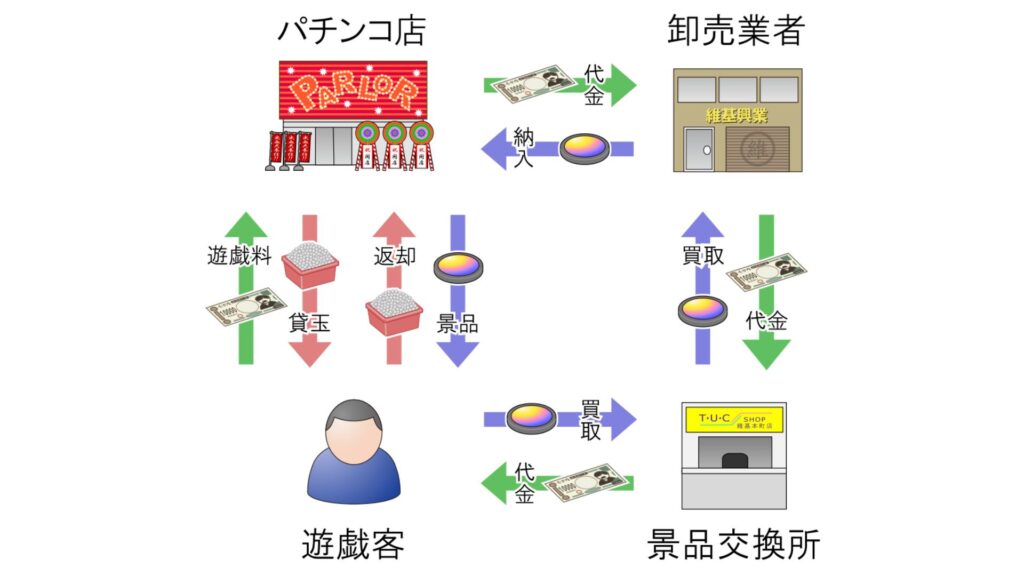

三店方式を構成する主な登場人物は以下の通りです 。

- パチンコ店(ホール): プレイヤーはここでパチンコ玉やパチスロのメダルを借りて遊技します。そして、遊技の結果得られた出玉(メダル)を、店内で提供されている「特殊景品」(例えば、金地金が封入されたカード型の景品など)に交換します。

- 景品交換所(一般的にはTUCショップなどと呼ばれることもあります): プレイヤーは、パチンコ店で手に入れた特殊景品をこの景品交換所に持ち込みます。すると、景品交換所はその特殊景品を買い取り、プレイヤーに現金を支払います。

- 景品問屋: 景品交換所がプレイヤーから買い取った特殊景品は、景品問屋によって買い取られます。そして、この景品問屋が、買い取った特殊景品を再びパチンコ店に卸す(販売する)という流れになっています。

なぜ、このように一見複雑な仕組みが採用されているのでしょうか?

その理由は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)にあります。風営法では、パチンコ店自身がお客さんに提供した景品を直接買い取ること(いわゆる「自店買い」)を禁止しています 。もしパチンコ店が直接、出玉を現金に交換してしまえば、それは刑法で禁じられている賭博行為そのものと見なされてしまうからです。

三店方式の核心は、パチンコ店、景品交換所、そして景品問屋が、それぞれ法律上「独立した別の事業者」として運営されているという点にあります 。この「独立性」が保たれている限りにおいて、パチンコ店は直接換金に関与しておらず、景品交換所という第三者が客から景品を買い取っている、という建前が成り立ちます。警察庁も、この三店方式が適切に運用されていること、つまり3つの事業者の独立性が確保されていることや、景品交換所で買い取られた景品がその景品を提供したパチンコ店に直接戻らないことなどの条件が満たされている限りにおいては、直ちに違法とはならないという見解を過去に示しています 。

この巧妙に構築されたシステムは、パチンコ業界が長年にわたり維持してきた、ある種の「法的バランス」の上に成り立っています。しかし、そのバランスは常に微妙なものであり、各事業者の独立性が崩れたと判断されれば、システム全体が違法と見なされるリスクを内包していることも理解しておく必要があります。

パチンコ市場の栄枯盛衰:データで見る現状

かつては「30兆円産業」とも称され、日本のレジャー市場で圧倒的な存在感を放っていたパチンコ・パチスロ市場ですが、ここ十数年は大きな変化の波に洗われています。各種データから、その現状を見ていきましょう。

| 年 | 市場規模(貸玉料ベース) | 参加人口 | ホール軒数 |

|---|---|---|---|

| 2019年 | 約20.0兆円<sup>※1</sup> | 890万人 | 9,639軒 |

| 2021年 | 14.6兆円 | 720万人 | 8,458軒 |

| 2023年 | 15.7兆円 | 660万人 | 7,083軒 |

※1:『レジャー白書2024』によると2023年の市場規模が2019年比78.5% 、2023年が15.7兆円 のため、2019年は約20兆円と推定。

上記の表が示すように、市場規模は2023年に前年比で若干の増加(1.1兆円増 )を見せたものの、コロナ禍以前の2019年の水準にはまだ戻っていません。特に深刻なのは参加人口の減少で、2023年にはついに660万人となり、ピーク時(1995年には約2900万人と言われています)と比較すると、その落ち込みは顕著です 。ホール軒数も一貫して減少傾向にあり、1995年には全国に18,244軒あったパチンコホールが 、2023年末には7,083軒と、3分の1近くにまで減少しています 。

この市場縮小の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられます。 まず、規制の強化です。2018年2月に施行された改正風営法規則では、パチンコ・パチスロ機の出玉性能に対する規制が強化されました 。これにより、一度の大当たりで得られる出玉の上限が引き下げられるなど、いわゆる「射幸性」が抑制される方向へと舵が切られました。 次に、同じく2018年10月に施行された**「ギャンブル等依存症対策基本法」の影響です 。この法律は、ギャンブル依存症問題への対策を国や事業者の責務として明確にし、広告規制の強化や相談体制の整備などを促しました。 そして、スマートフォンの普及に伴う娯楽の多様化**も大きな要因です。手軽に楽しめるゲームアプリや動画コンテンツ、SNSなどが人々の余暇時間の使い方を大きく変え、相対的にパチンコ・パチスロに割かれる時間やお金が減少したと考えられます。

これらの要因が複合的に作用し、パチンコ業界は長期的な市場縮小という厳しい現実に直面しているのです。この状況は、業界が常に外部からの規制圧力や社会的な視線にさらされながら、変化を余儀なくされてきた歴史の一断面とも言えるでしょう。

スマート化の波:パチンコ業界の生き残り戦略「スマスロ・スマパチ」

このような厳しい市場環境と規制強化の中で、パチンコ業界もただ手をこまねいているわけではありません。生き残りをかけた変革の切り札として近年急速に導入が進んでいるのが、「スマートパチスロ(スマスロ)」と「スマートパチンコ(スマパチ)」です 。スマスロは2022年11月から、スマパチは2023年4月から本格的に市場に登場しました。

これらの「スマート遊技機」の最大の特徴は、物理的なメダルやパチンコ玉にプレイヤーが直接触れることなく遊技できる点です。スマスロではメダルが電子データ化され、スマパチでは遊技球が機内で循環する仕組みになっています 。

このスマート化がもたらすメリットは多岐にわたります。

- ホール側にとっては: メダルや玉の補給、計数、洗浄といった作業負担の大幅な軽減、それに伴う人件費の削減、騒音の低減、そして何よりも感染症対策としての有効性が期待されています。

- プレイヤー側にとっては: 手が汚れない、玉やメダルを持ち運ぶ手間がないため台移動がスムーズになる、より静かな環境で遊技に集中できるといった利便性の向上が挙げられます。

しかし、業界にとって最も重要な変化は、これらのスマート遊技機が、従来の機種よりも出玉性能(射幸性)の設計における自由度が高まった点にあると言われています 。これにより、より多様で刺激的なゲーム性を実現できるようになり、特にスマスロは、その高い出玉性能と短時間で勝負が決しやすいゲーム性から、若年層を中心に強い支持を集め、一部のパチンコホールでは業績回復の起爆剤となりました 。実際に、2023年のパチンコ市場規模が11年ぶりに前年比で増加した背景には、このスマスロの貢献が大きいと分析されています 。

とはいえ、スマート遊技機の導入は、業界全体の縮小傾向を完全に反転させるほどの力にはまだ至っていません。特に、主力である4円パチンコの低迷は依然として深刻な課題として残っています 。スマート遊技機は、市場縮小という大きな流れの中で、業界が適応し、新たな顧客層を開拓しようとする「守り」と「攻め」の戦略的一手と位置づけられますが、その真価が問われるのはこれからと言えるでしょう。

忘れてはならないギャンブル依存症問題とその対策

日本のギャンブル依存症の現状

ギャンブルは、適度に楽しむ分には娯楽の一つですが、のめり込みすぎてしまうと「ギャンブル依存症」という深刻な問題に発展する可能性があります。これは単なる「意志の弱さ」ではなく、精神医学的な治療やサポートが必要となる「病気」です。本人のコントロールが効かなくなり、日常生活や社会生活に大きな支障をきたしてしまいます。

日本のギャンブル依存症の状況については、いくつかの調査報告があります。例えば、2017年に厚生労働省の研究班が実施した調査では、生涯で一度でもギャンブル等依存が疑われる状態になった経験のある人は成人人口の3.6%(約320万人)、調査時点から直近1年間にギャンブル等依存が疑われる状態にあった人は0.8%(約70万人)と推計されました 。より新しい、令和5年度(2023年度)に実施された調査結果を反映した国の基本計画によると、成人の1.7%が「ギャンブル等依存が疑われる者」と推計されています 。これらの数字は、決して無視できない数の人々がギャンブルに関する問題を抱えている、あるいはそのリスクに晒されている可能性を示唆しています。

特に近年問題視されているのが、オンラインカジノと依存症の関連です。オンラインカジノは、スマートフォン一つあれば24時間365日、どこからでもアクセスできるというその手軽さ、匿名性の高さ、そして没入しやすいゲームデザインなどから、従来のギャンブル以上に短期間で深刻な依存状態に陥りやすいと専門家から指摘されています 。ある調査データによれば、オンラインカジノの経験者のうち約6割が、自身でギャンブル依存症の兆候を自覚していると回答したという報告もあります 。新型コロナウイルス感染症の拡大以降、自宅で過ごす時間が増えたことなども、インターネットを利用したギャンブルへのアクセスを増加させ、依存リスクを高めた一因と考えられています 。

ギャンブル依存症が引き起こす問題は、個人の経済的困窮だけに留まりません。多額の借金を抱えたり(多重債務)、嘘を重ねて家族関係が破綻したり、さらには横領や窃盗といった犯罪行為にまで手を染めてしまうケースも少なくありません 。

国や業界の取り組み:「ギャンブル等依存症対策基本法」を中心に

このような深刻な状況を受け、日本では2018年7月に「ギャンブル等依存症対策基本法」が成立し、同年10月に施行されました 。この法律は、ギャンブル依存症対策を国の重要な課題と位置づけ、国、地方公共団体、そして競馬やパチンコといったギャンブル関連事業者が連携して、総合的かつ計画的に対策を推進していくことを定めています。この法律の制定は、それまで各業界や分野で個別に行われがちだった依存症対策を、国全体の統一された戦略の下で進める大きな転換点となりました。特に、将来的なIR(統合型リゾート)の導入を見据え、その前提として依存症対策の強化が不可欠であるという社会的な認識も、この法律制定の背景にはあったと考えられます 。

主な対策内容としては、以下のようなものが挙げられます 。

- 相談窓口の設置・充実と専門医療体制の整備: 全ての都道府県及び政令指定都市に、ギャンブル依存症に関する相談拠点が設置されています。また、専門的な治療が受けられる医療機関の整備や、自助グループ(同じ問題を抱える人々が互いに支え合うグループ)への支援も進められています。

- アクセス制限の強化: 公営競技場やパチンコホールでは、本人やその家族からの申告に基づいて、施設への入場を制限するプログラムが導入・推進されています。また、公営競技のインターネット投票においても、利用限度額の設定や利用停止の措置が可能です。

- 広告・宣伝の適正化: 過度に射幸心を煽るような広告や宣伝は抑制され、依存症への注意喚起を促す表示などが義務付けられています。

- 普及啓発と教育の推進: 毎年5月14日から20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められ、この期間を中心に、講演会やセミナーの開催、SNSなどを活用した情報発信が行われ、国民の正しい知識の普及や早期相談の重要性が呼びかけられています。学校教育の場でも、ギャンブル依存症の予防に関する指導の充実が図られています。

- ぱちんこ業界における具体的な取り組み: パチンコホール内に設置されていたATMの撤去が進められたほか、出玉情報などをプレイヤーが容易に確認できる遊技機の導入、業界団体による相談窓口「リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)」を通じた電話相談などが実施されています。

特に、違法であるオンラインカジノについては、その危険性や違法性を国民に広く周知徹底すること、そして取締りを強化することが、依存症対策の観点からも極めて重要であると認識されています 。

しかしながら、これらの対策が講じられている一方で、依然としてギャンブル依存症で苦しむ人が存在し、また、一部には依存症を個人の責任と捉える風潮が残っていることも指摘されています 。オンラインカジノの利用者が後を絶たない現状も、対策の難しさを示しています。今後も、より効果的で、当事者やその家族に届きやすい支援策の構築と、社会全体の理解を深めるための継続的な努力が求められます。

オンラインカジノとパチンコの未来図

日本のギャンブルを取り巻く環境は、法規制、技術革新、そして社会の価値観の変化とともに、常に動き続けています。ここでは、オンラインカジノとパチンコがそれぞれどのような未来を迎える可能性があるのか、専門家の視点から展望します。

オンラインカジノの未来:厳格化は必至、合法化の道は遠い

- 取締りの継続・強化は確実: これまでの警察庁の動向や検挙者数の増加傾向 を踏まえると、オンラインカジノに対する取締りは今後ますます強化されると予測するのが自然です。単にプレイヤーを摘発するだけでなく、運営に関与する者、例えば賭け金の決済を代行する業者や、オンラインカジノへ誘導するアフィリエイターなど、周辺組織への捜査も拡大していくでしょう。

- より踏み込んだ規制措置の可能性: 海外にサーバーを置く事業者への直接的な法的措置は困難が伴うため、国内でのアクセスを制限するための対策が強化される可能性があります。具体的には、オンラインカジノサイトへの送金ルートを遮断するための金融機関への協力要請や、クレジットカード会社に対する決済停止の働きかけ、さらにはインターネットサービスプロバイダ(ISP)レベルでのブロッキングといった、より実効性のある手段が検討・導入されるかもしれません 。

- 合法化の議論は現時点では非現実的: しばしば「IR(統合型リゾート)が日本にできるなら、オンラインカジノもいずれ合法化されるのでは?」という声が聞かれます。しかし、現在日本で議論され、一部で計画が進んでいるカジノは、あくまで政府が厳格に管理する特定複合観光施設区域内での物理的な施設(ランドベースカジノ)を対象としたものです 。オンラインギャンブルは、このIR整備法の枠組みには全く含まれていません 。政府は一貫してオンラインカジノの違法性を強調しており 、その姿勢に変化は見られません。従って、近い将来に日本でオンラインカジノが合法化される可能性は極めて低いと言わざるを得ません。これは、匿名性が高く、国境を越えて容易にアクセスできるオンラインギャンブルの特性が、日本の規制当局が重視する「管理可能性」や「公正確保」の観点から、受け入れがたいリスクと判断されているためでしょう。

- 国際連携の重要性の高まり: 国境を越えて運営されるオンラインカジノへの対策は、一国だけの努力では限界があります。違法な収益の流れを追跡したり、海外の捜査機関と連携して運営者の情報を共有したりするなど、国際的な捜査協力や情報交換の枠組みを強化していくことが、今後の重要な課題となるでしょう。

- 利用者にとってのリスクはむしろ増大する可能性: 取締りが強化されればされるほど、違法なオンラインカジノ事業者は、より巧妙で摘発を逃れやすい手口(例えば、追跡が困難な暗号資産の利用拡大や、よりアンダーグラウンドなプラットフォームへの移行など)を用いて運営を継続しようとする可能性があります。これは、利用者にとっては、詐欺被害に遭うリスクや、個人情報が不適切に取り扱われるリスク、あるいは依存症に陥っても適切なサポートに繋がりにくくなるといった、さらなる危険を招くことにも繋がりかねません 。法規制の網の目を潜ろうとする動きは、結果として利用者をより危険な状況に晒すという、皮肉な「いたちごっこ」を生む可能性があります。

パチンコ業界の未来:スマート化と社会との共存がカギ

- 「スマスロ・スマパチ」への移行と市場再編の加速: パチンコ業界は、生き残りをかけて「スマート遊技機」への移行をさらに加速させるでしょう 。これにより、若年層を中心とした新規顧客の獲得や、ホール運営の効率化によるコスト削減を目指す動きが強まると考えられます。新しいゲーム性や、より快適になった遊技環境が、どこまでプレイヤー層の拡大に繋がるかが、今後の市場動向を左右する重要なポイントです。ただし、スマート遊技機の導入には高額な設備投資が必要となるため 、資金力のある大手ホールへの集約が進み、中小ホールの淘汰がさらに進む可能性も否定できません。

- 依存症対策との継続的な両立という課題: ギャンブル等依存症対策基本法の下、パチンコ業界は引き続き、依存症問題への真摯な取り組みを社会から求められます。過度な射幸性を抑制しつつ、多くの人々が安心して楽しめるエンターテイメントとしての魅力をどのように維持・向上させていくのか。この難しいバランスをどう取るかが、業界の持続可能性にとって不可欠な課題であり続けるでしょう。

- IR(統合型リゾート)開業の影響は限定的か、それとも…: 日本でも、大阪などでIR(カジノを含む統合型リゾート)の開業が現実味を帯びてきています 。これがパチンコ業界にどのような影響を与えるのかについては、様々な意見がありますが、現時点では「直接的な影響は限定的」という見方が優勢のようです 。IRの主なターゲット層や提供されるゲームの種類、そして入場料(日本人等は6,000円 )などを考慮すると、従来のパチンコ・パチスロファンとは客層が大きく重ならない可能性が高いと考えられています。しかし、IRの開業がギャンブル全体に対する社会的な関心や、規制のあり方に関する議論に間接的な影響を及ぼし、それが巡り巡ってパチンコ業界にも波及する可能性は否定できません。

- 「娯楽」としての価値再定義への模索: 店舗数の減少や参加人口の低下という大きな構造的変化の中で、パチンコ業界が長期的に生き残っていくためには、単に新しい機械を導入するだけでなく、その存在意義や提供価値を再定義する必要に迫られるでしょう。単に射幸性を追求するだけでなく、例えば、よりライトなユーザー層が気軽に楽しめるような新しい遊び方の提案、地域コミュニティとの連携強化、あるいはパチンコホールを単なる遊技場所以上の複合的なレジャー空間へと進化させる試みなど、より幅広い層に受け入れられ、社会と共存していくための新たな道を模索していくことが、今後の重要なテーマとなるはずです。若年層がデジタルエンターテイメントに慣れ親しんでいる現代において、パチンコがどのような独自の魅力を提供できるのかが問われています。

日本のギャンブルと賢く付き合うために

今回の記事では、日本のギャンブルシーンの中でも特に注目度が高いオンラインカジノとパチンコについて、その法的な側面、市場の現状、そして今後の展望を詳しく解説してきました。

改めて強調したいのは、オンラインカジノは、日本国内からの利用が明確に「違法」であるということです。海外のサイトだから、無料ボーナスがあるから、といった安易な考えで手を出すと、法的な処罰を受けるリスクだけでなく、ギャンブル依存症や多重債務、さらには詐欺被害といった深刻な問題に巻き込まれる可能性が非常に高いことを、強く認識してください。

一方、**パチンコは、「三店方式」という日本独自の特殊な仕組みの上で成り立っている「遊技」**として位置づけられていますが、こちらもギャンブル依存症のリスクは決してゼロではありません。業界自体も大きな変革期を迎えており、スマート遊技機の導入や依存症対策の強化など、今後の動向が引き続き注目されます。

どのようなギャンブルであれ、私たちが賢く、そして安全に関わっていくために最も大切なのは、まず**「正しい知識を持つこと」です。何が合法で何が違法なのか、どのようなリスクがあるのかを正確に理解することが第一歩です。その上で、もし合法的な範囲で楽しむ場合であっても、「リスクを理解した上で、節度を持って楽しむこと」**を絶対に忘れないでください。

そして、もし自分自身や周りの大切な人が、ギャンブルに関して問題を抱えている、あるいはその兆候が見られると感じた場合には、決して一人で悩まず、専門の相談窓口や医療機関に助けを求める勇気を持ってください。早期の相談と適切な対応が、問題の深刻化を防ぐ鍵となります。

コメントを残す